9月16日(火)、さいたまIT・WEB専門学校で約80名の学生の皆さんに向けて、京都カグヤライズ代表の池袋晴彦が講演を行いました。

今回の講習会は、京都カグヤライズのパートナー企業である 株式会社ウィズテクノロジーの杉本代表のご紹介 により実現したものです。ご縁をいただき、学生の皆さんに卓球とデータ分析の魅力を直接伝える貴重な機会となりました。

講演の冒頭では「Tリーグを知っている人?」「T.T彩たまを知っている人?」と問いかけたところ、数名の学生が手を挙げてくれました。まだ少数ではありますが、Tリーグや地域チームが若い世代に届いていることを実感でき、とても嬉しい瞬間でした。

分析は“目的”ではなく“勝つための手段”

講演の冒頭で紹介したのは、有名な「ゴリラ実験」。人は注意の焦点によって重要な情報を見落とす、という心理実験です。

スポーツも同じで、感覚や経験だけでは見えていない部分が数多くあります。だからこそ、分析によって「見えないものを見える化」し、選手やチームの意思決定を支えることが重要です。

卓球日本代表や日本ペイントマレッツでの取り組み

代表チームに関わっていた当時は、次の4つを柱に分析を進めていました。

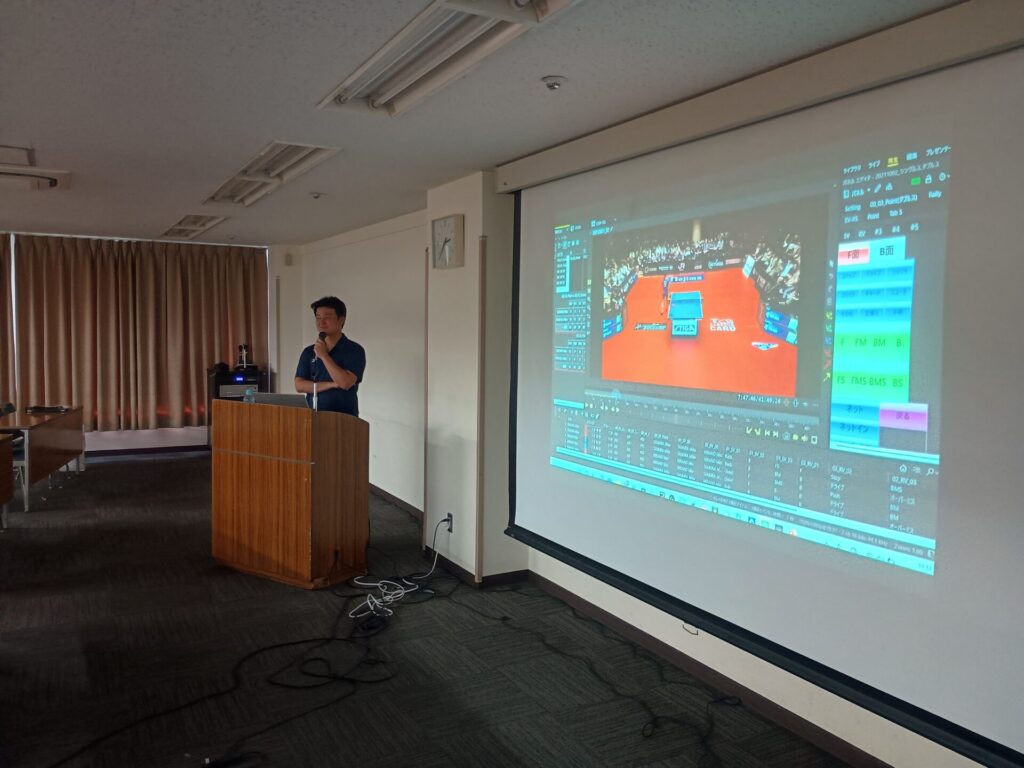

- 映像データベース:膨大な試合映像を条件検索できる「映像図書館」を構築。

- タグ付け解析:サーブやコースを細かく入力し、統計的に傾向を把握。

- ハイスピードカメラ:ボールの回転のメカニズムを科学的に解明。

- モチベーション映像:試合前に心理的な集中を高める映像を制作。

こうした取り組みが五輪や世界卓球、国際大会での成果にもつながりました。

分析が生んだ効果

例えば、特定の技術が試合に有効かどうかをデータで検証し、練習計画に反映したり、試合当日に即日フィードバックして作戦を修正し、その日の試合に活かした事例もあります。

わずか数%のデータの差が、勝敗を分ける大きな要因になる――それがスポーツにおける分析の価値です。

分析体験ワークでの学び

今回の講演では、学生の皆さんに実際の試合を題材に「ラリー構造とサーブ分析」を体験してもらいました。

球数の数え方やサービス記録の方法を学び、「多くの得点はサービスから3〜5球目前後で決まる」という卓球の特徴を実感していただきました。

今後の課題と展望

現在、公開される公式データはスコア程度に限られ、ラリー構造や技術のタグは提供されていません。また、入力作業には多くの時間がかかるという課題もあります。

今後は生成AIやセンシング技術の活用により、自動化・効率化を進め、より迅速で実用的なフィードバックを目指しています。

学生へのメッセージ

- 「分析のための分析ではなく、勝利につながる分析を」

- 「ITやAIの力で現場の課題解決に挑戦してほしい」

- 「学び直しはいつからでも遅くない。実務に直結する学びが価値を生む」

まとめ

卓球の分析はまだまだ発展途上ですが、「勝つために」「成長するために」必要不可欠な要素です。

これからも京都から、そして全国の仲間とともに、新しいスポーツ分析の形をつくっていきます。